Einführung

Als das Smoot-Hawley-Zollgesetz 1929 in den USA von Senator Reed Smoot und dem Abgeordneten Willis C. Hawley vorgeschlagen wurde, stieß es auf den erbitterten Widerstand von Wirtschaftswissenschaftlern.1 In einer beispiellosen Aktion unterzeichneten über tausend Wirtschaftswissenschaftler aus dem ganzen Land einen Brief, in dem sie Präsident Herbert Hoover aufforderten, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen. In dem Schreiben wurden Bedenken geäußert, dass das Gesetz nicht nur Vergeltungsmaßnahmen auslösen und den internationalen Handel behindern, sondern auch die inländischen Verbraucher – durch steigende Preise – schädigen und schließlich den wirtschaftlichen Abschwung verschärfen könnte.

Trotz des Schreibens und der Proteste der Wirtschaftskreise unterzeichnete Hoover das Gesetz im Juni 1930. Wie vorhergesagt, löste das Gesetz Vergeltungszölle der US-Handelspartner aus, was zu einem Zusammenbruch des Welthandels führte und die negativen Auswirkungen der Großen Depression noch verschärfte.2

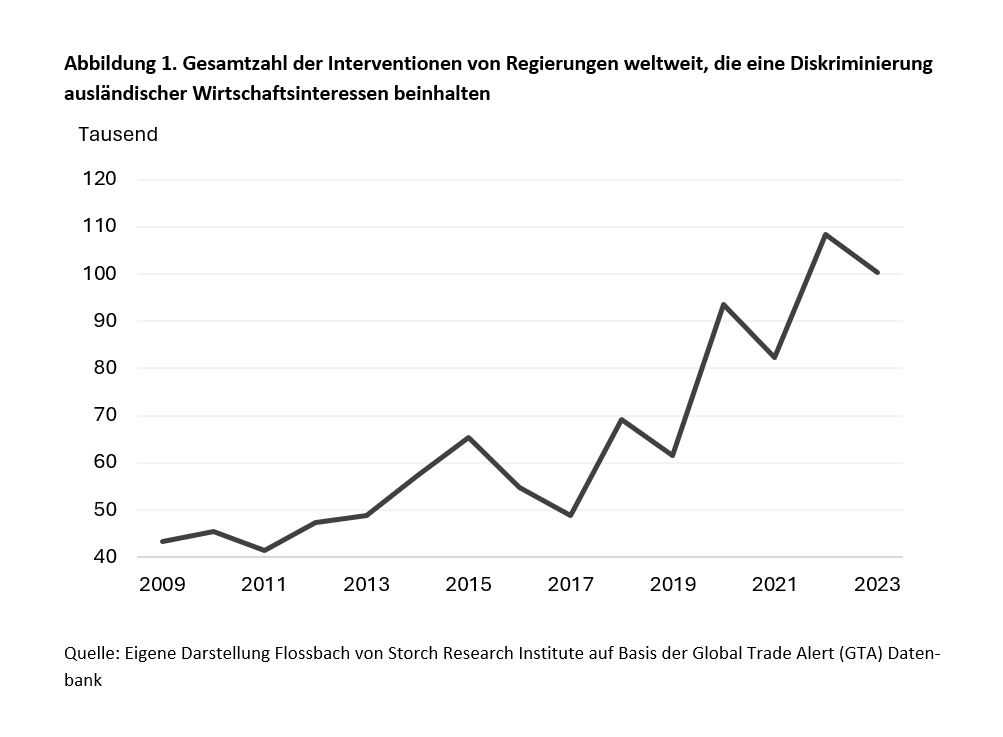

Die aktuelle Welle des Protektionismus ist weit fortgeschritten, da sie bereits kurz nach der großen Finanzkrise begann. Eine spürbare Beschleunigung der Maßnahmen, die darauf abzielen, Handelskonkurrenten zu schädigen, trat jedoch erst in jüngerer Zeit ein, nämlich mit der ersten Präsidentschaft von Donald Trump 2017-2021. Sie hält seitdem an (Abb. 1).

Dieser Prozess verläuft jedoch nicht in allen Ländern gleichmäßig. Auch die Art des Protektionismus – in Bezug auf die ergriffenen Maßnahmen – ändert sich. Während Donald Trumps erklärte Vorliebe für Zölle anhält und Schockwellen auf den Kapitalmärkten auslöst, wenden sich sowohl die USA als auch andere wichtige globale Akteure zunehmend alternativen Formen staatlicher Interventionen zu, die ausländischen Handelsinteressen schaden. Diese Studie fasst die jüngsten Muster des Protektionismus weltweit zusammen. Sie zeigt, wie tief die Weltwirtschaft derzeit im protektionistischen Sumpf steckt, wobei der Schwerpunkt auf den Unterschieden zwischen den einzelnen Ländern und der sich ändernden Zusammensetzung der durchgeführten Interventionen liegt.

1.01 des "alten" und "neuen" Protektionismus

Protektionismus ist eine Außenhandelspolitik, die in der Regel mit dem Argument eingeführt wird, dass inländische Produzenten vor ausländischer Konkurrenz geschützt werden sollten. Die Standardinstrumente des "alten" Protektionismus sind Zölle und Einfuhrkontingente. In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch ein "neuer" Protektionismus herausgebildet, der eine lange Liste von Hindernissen für freie internationale Transaktionen umfasst. Das gemeinsame Merkmal dieser Maßnahmen ist, dass sie weniger offensichtlich sind und mehr dem Ermessen der ausländischen Vertragspartner unterliegen als die traditionellen Instrumente des alten Protektionismus. Als solche sind diese Hindernisse für Lobbys politisch viel leichter zu vertreten und für Regierungen leichter umzusetzen.3

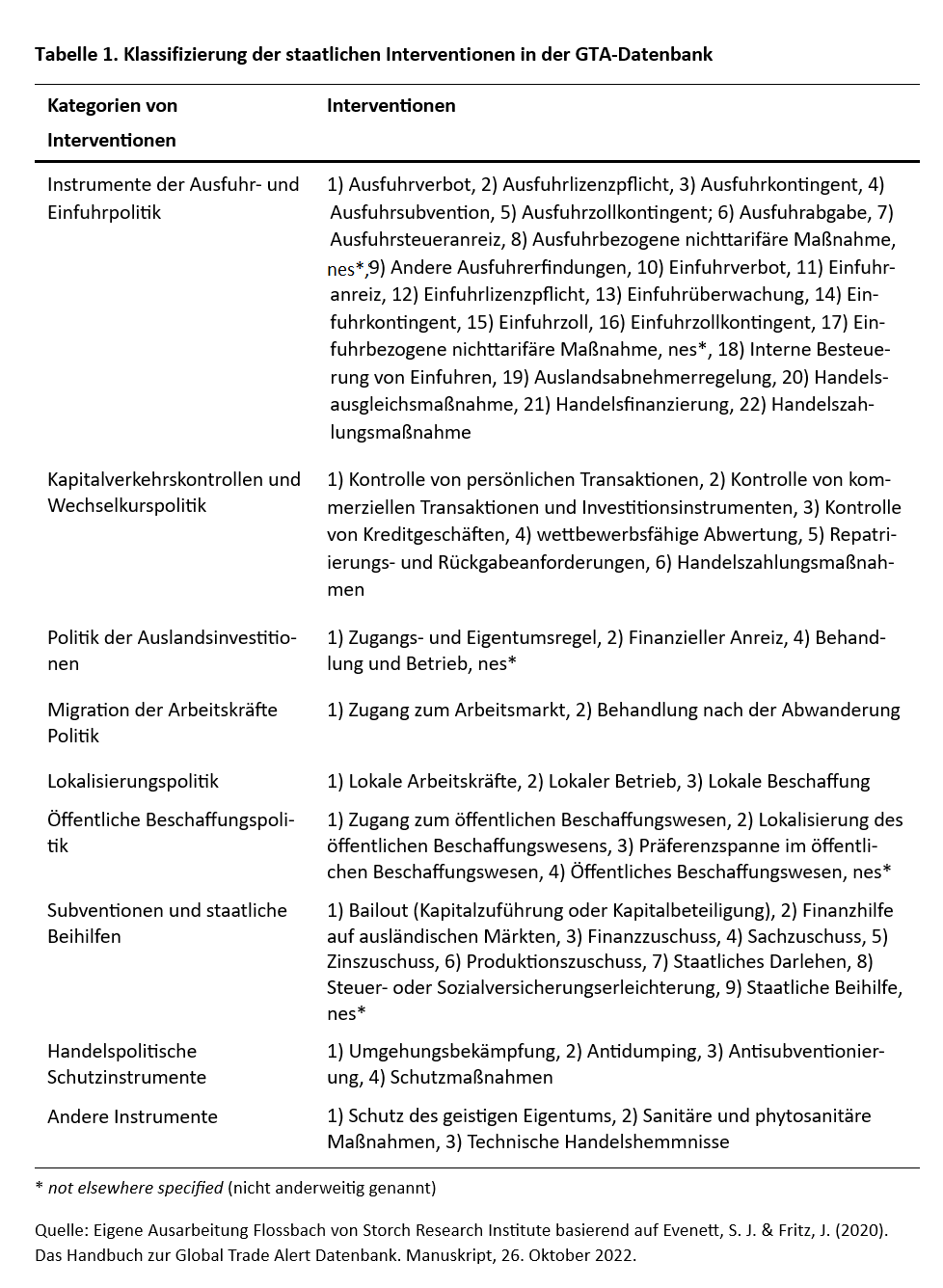

Basierend auf dem Global Trade Alert (GTA) – einer umfassenden Datenbank, in der detaillierte Informationen über verschiedene Formen staatlicher Eingriffe gesammelt werden, die sich auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ländern auswirken – können die verschiedenen Maßnahmen in neun grobe Kategorien eingeteilt werden, wie in Tabelle 1 dargestellt.4

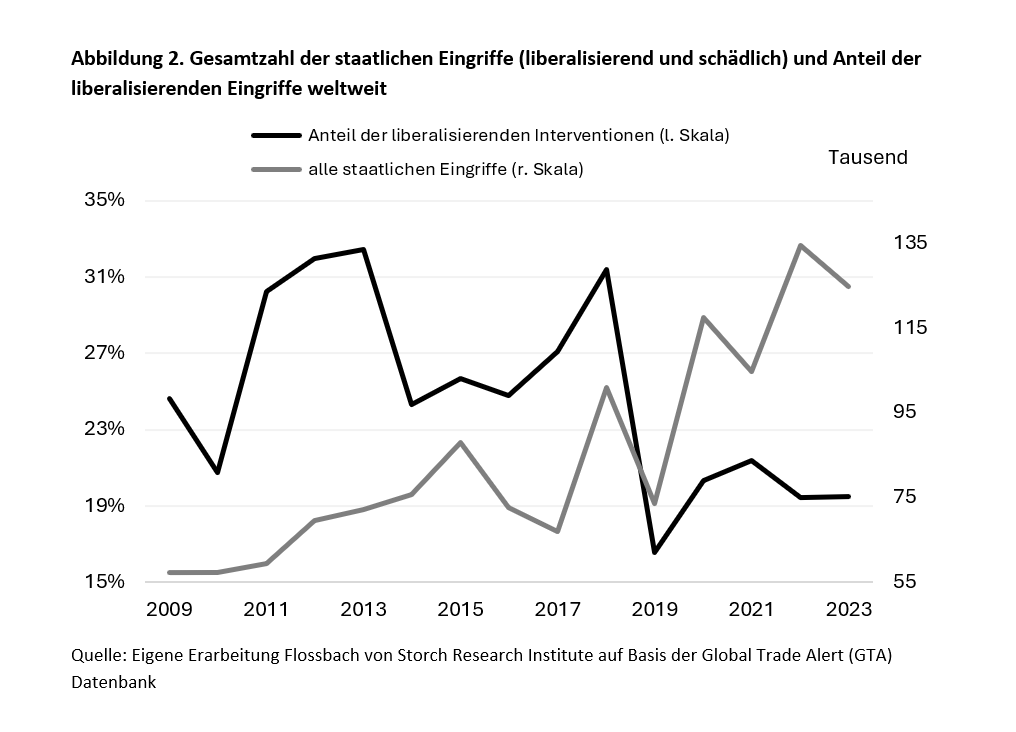

Staatliche Eingriffe können grundsätzlich liberalisierende oder restriktive Veränderungen in der Behandlung von ausländischen gegenüber inländischen Interessen bedeuten. Die GTA-Datenbank enthält für jeden Eintrag Informationen über die Art der Intervention – ob sie mit ziemlicher Sicherheit diskriminierend (rot), wahrscheinlich diskriminierend (gelb) oder nicht diskriminierend und somit liberalisierend (grün) ist. Die meisten staatlichen Eingriffe waren diskriminierend, wobei der Anteil der liberalisierenden Eingriffe bis 2018 relativ stabil bei 25-30 % blieb. Aufgrund der zunehmenden Spannungen bei internationalen Handels- und Investitionstransaktionen ist dieser Anteil in den letzten Jahren jedoch auf rund 20 % gesunken (Abb. 2).

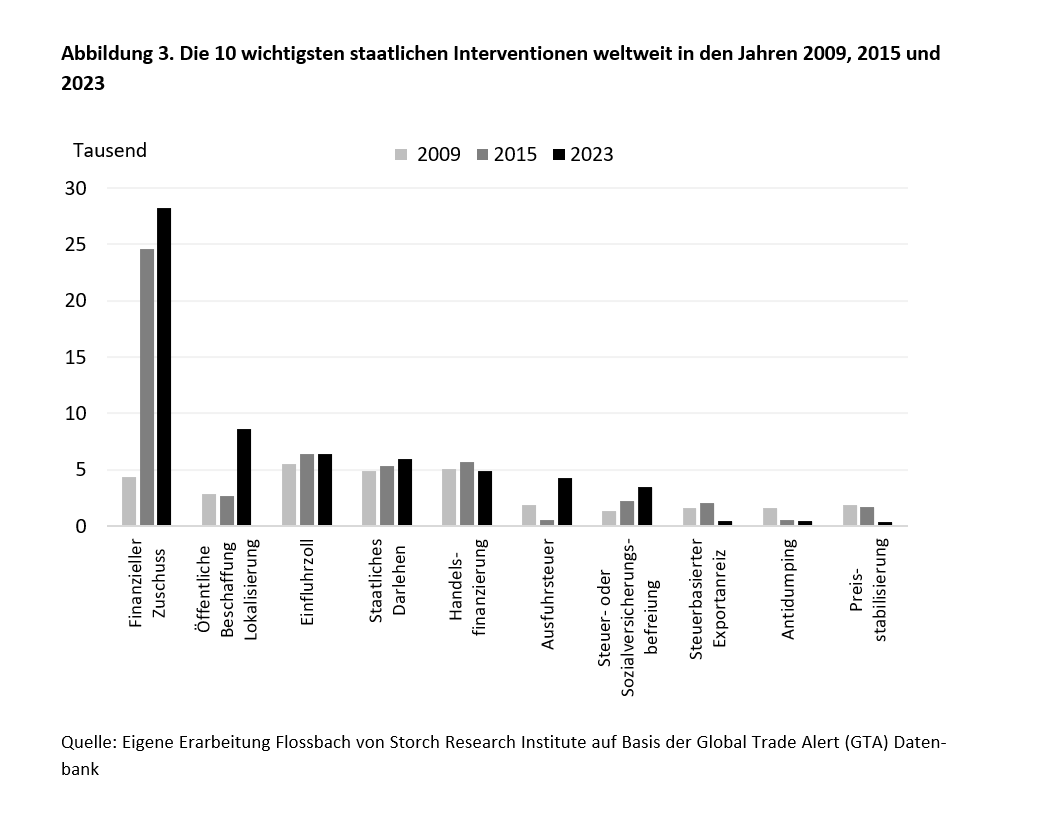

Im Jahr 2009 waren unter den schädlichen Interventionen Importzölle, Handelsfinanzierung und staatliche Darlehen die am häufigsten eingesetzten Maßnahmen. Obwohl sie seither an der Spitze der Liste der bevorzugten Interventionen stehen, haben finanzielle Zuschüsse und öffentliche Aufträge in letzter Zeit deutlich an Beliebtheit gewonnen (Abb. 3). Da die letztgenannten Maßnahmen – ebenso wie staatliche Darlehen – in der Regel die Verwendung öffentlicher Mittel zur Finanzierung bestimmter Einrichtungen oder Projekte beinhalten, dürften sie die öffentlichen Finanzen in den Durchführungsländern verschlechtern. Dies steht im Gegensatz zu den Auswirkungen von Einfuhrzöllen, die in der Regel einen – wenn auch geringen – positiven Beitrag zum Haushalt leisten. Darüber hinaus können solche Interventionen die Ressourcenallokation verzerren, wenn öffentliche Gelder ineffiziente Produktionsaktivitäten unterstützen.

Es ist wichtig anzumerken, dass die GTA-Datenbank staatliche Eingriffe wahrscheinlich unterschätzt, insbesondere in Fällen, in denen der Protektionismus in Vorschriften, Subventionen oder Steuerpolitiken eingebettet ist, die nicht ausdrücklich unter handelsbezogene Politiken fallen. Dies scheint zum Beispiel bei Umweltvorschriften der Fall zu sein, die in der EU häufig erlassen werden, oder bei fiskalischen Anreizen mit Anforderungen an den Inlandsanteil, wie dem Inflation Reduction Act in den USA. Diese Maßnahmen lassen sich viel schwerer als Handelsinterventionen einstufen und fallen wahrscheinlich nicht in die GTA-Datenbank.

Geographie des Protektionismus

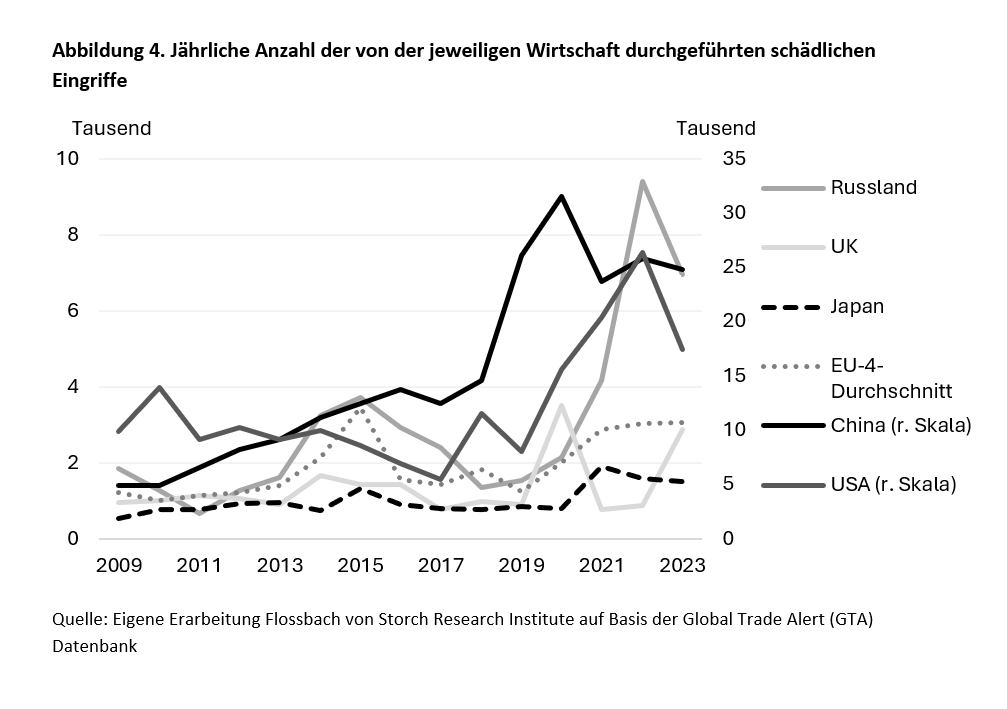

Die Abbildungen 4 - 6 fassen die wichtigsten Trends der schädlichen Interventionen zusammen, die von den wichtigsten globalen Akteuren seit 2009 eingeführt wurden. Die USA und China haben seit jeher eine lange Tradition und sind weltweit führend bei der Umsetzung protektionistischer Maßnahmen. Der jüngste Handelskrieg, der von der ersten Trump-Administration angezettelt wurde, führte jedoch zu einer erheblichen Verschärfung der schädlichen politischen Interventionen beider Länder im Vergleich zum Rest der Welt (Abb. 4). Mit dem Krieg in der Ukraine wurde auch Russland zu einem leidenschaftlichen Emittenten von Maßnahmen, die seinen Handelspartnern schaden. Aber auch die vier größten EU-Länder (Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien – EU-4 Durchschnitt in Abb. 4 - 6) haben in letzter Zeit verstärkt schädigende Maßnahmen ergriffen. Neben diesen registrierten Eingriffen haben EU-Mitglieder in letzter Zeit verschiedene Maßnahmen eingeführt – einige davon auf EU-Ebene – die nicht in der GTA-Datenbank erfasst sind, aber wahrscheinlich ausländische Handelsinteressen benachteiligen. Dazu gehört zum Beispiel das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 1. Januar 2023, das Unternehmen dazu verpflichtet, Anforderungen in Bezug auf Menschenrechte und Umweltrisiken bei direkten Zulieferern einzuhalten.

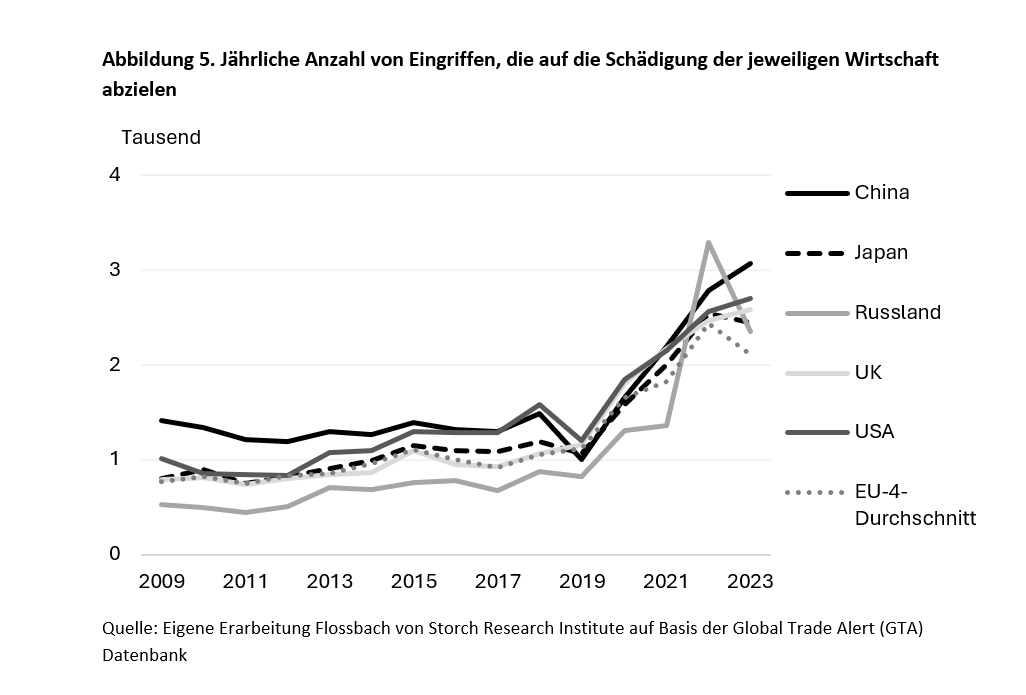

Ein ausgewogeneres Bild ergibt sich, wenn man die Anzahl der schädlichen Eingriffe betrachtet, von denen die jeweiligen Volkswirtschaften betroffen waren. Alle großen Global Player waren in fast gleichem Maße betroffen (Abb. 5).

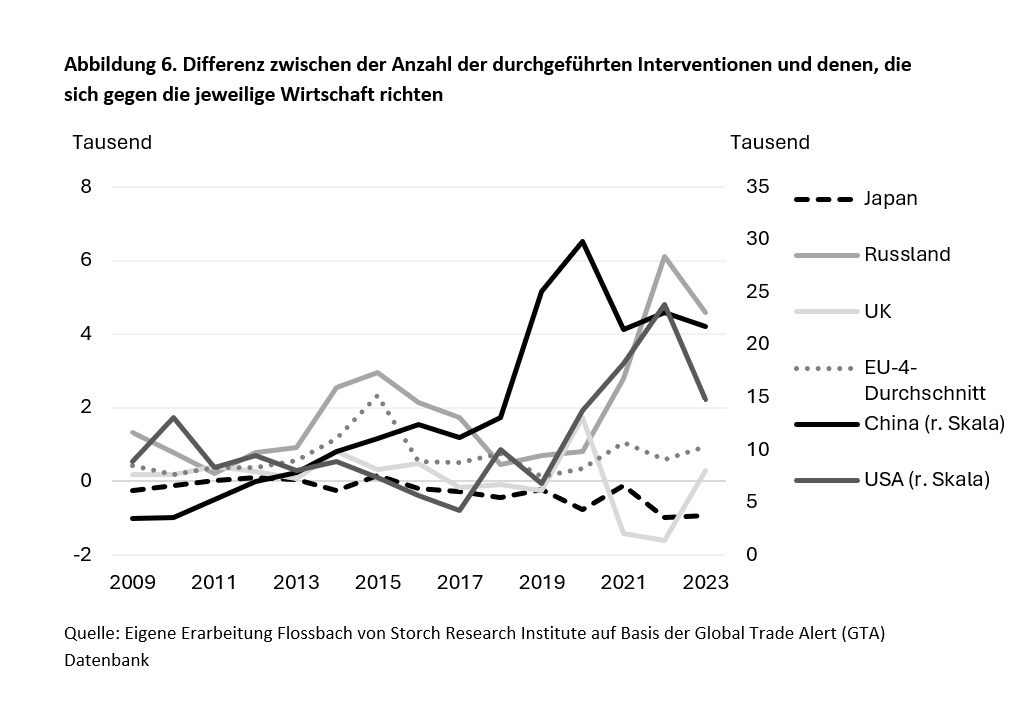

Der Ländervergleich zwischen der Anzahl der selbst durchgeführten schädlichen Eingriffe und der Anzahl der Maßnahmen, die von Dritten eingeführt und gegen die Volkswirtschaft wirken, zeigt eine positive Bilanz in den USA, China, Russland und den EU-4, wobei mehr Eingriffe durchgeführt wurden als die jeweilige Volkswirtschaft betroffen ist. Im Vereinigten Königreich drehte die Bilanz nach dem Brexit ins Negative, während sie in Japan fast immer negativ blieb (Abb. 6).

Schlussfolgerung

Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Welle des Protektionismus schließlich zu einem Negativsummenspiel eskaliert, ist hoch und steigt mit der zunehmenden Intensität schädlicher staatlicher Eingriffe weltweit. Mit dem Amtsantritt von Donald Trump und dem Bestreben, seine Wahlversprechen zu erfüllen, sollte sich die Weltwirtschaft auf eine Welle neuer US-Zölle einstellen, die bald mit Vergeltungsmaßnahmen beantwortet werden. Die Erfahrung der Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass die negativen Auswirkungen des Protektionismus über die Zölle hinausgehen werden, da nichttarifäre Maßnahmen an Bedeutung gewinnen und ein breites Spektrum schädlicher Maßnahmen umfassen. Da diese Maßnahmen – abgesehen von den versteckten Kosten erhöhter Staatsausgaben – Ressourcen auf leistungsschwächere inländische Industrien verlagern, könnten sie zu größeren Ineffizienzen in der Produktion führen als Zölle.

Obwohl alle beteiligten Parteien letztendlich mit wirtschaftlichen Verlusten rechnen müssen, werden diese höchstwahrscheinlich ungleichmäßig verteilt sein, je nach der relativen Intensität der Beteiligung an dem protektionistischen Wettlauf. Da aber alle großen Handelsmächte eine starke Neigung zum Protektionismus zeigen, werden die negativen Folgen wahrscheinlich nicht im eigenen Land bleiben, sondern die gesamte Weltgemeinschaft treffen. Es bleibt zu hoffen, dass die Großmächte noch eine Kehrtwende vollziehen können.

__________________________________________________________________

1 Der vollständige Text des Gesetzes ist abrufbar unter: https://fraser.stlouisfed.org/title/tariff-1930-smoot-hawley-tariff-5882.

2 Für quantitative Analysen der wirtschaftlichen Auswirkungen des Gesetzes siehe z. B. Mitchener, K. J., O'Rourke, K. H. & Wandschneider, K. (2022). The Smoot-Hawley trade war. The Economic Journal 132(647), 2500-2533, und Douglas, A. I. (1996). The Smoot-Hawley tariff: A quantitative assessment. NBER Working Paper No. 5509.

3 Für eine Lehrbuchbetrachtung des alten und neuen Protektionismus siehe z. B. Gandolfo, G. (2004). Elements of International Economics. Springer, Berlin.

4 Zu den länderübergreifenden Wirtschaftsbeziehungen gehören der Handel mit Waren und Dienstleistungen, aber auch Investitionen und Wanderungsbewegungen von Arbeitskräften. Die von der GTA erfassten Interventionen reichen von nationalen Gesetzgebungsakten bis hin zu Vertragsbedingungen einzelner staatlicher Stellen. Jeder Datenbankeintrag enthält unter anderem Informationen über die Richtung der Änderung (schädlich oder liberalisierend), das angekündigte politische Instrument, die von der Erklärung betroffenen Sektoren und die potenziell betroffenen Handelspartner.

Glossar

Verschiedene Fachbegriffe aus der Welt der Finanzen finden Sie in unserem Glossar erklärt.

RECHTLICHER HINWEIS

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung.

Diese Veröffentlichung unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.

Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

© 2025 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.