Erstmals seit über 60 Jahren wurde in Frankreich eine Regierung von der französischen Nationalversammlung mittels Mißtrauensvotum gestürzt. Das klingt dramatisch, war aber bereits seit den von Staatspräsident Macron ausgerufenen Neuwahlen in diesem Sommer, aus denen kein klarer Sieger hervorging, absehbar, weshalb die Finanzmärkte bislang auch eher verhalten auf den Sturz der Regierung von Ministerpräsident Barnier reagiert haben. Das Erwartete ist eingetreten.

Präsident Macron hat in seiner gestrigen TV-Ansprache der Nation, Europa und der Welt verkündet, daß er erstens schnell einen Nachfolger für Barnier berufen werde, wobei offen ist, ob das die derzeitige politische Lage in Frankreich verbessern wird. Denn dazu müßte es Macron gelingen, die gemäßigten Sozialisten und die Grünen aus dem derzeitigen Linksblock im Parlament zu lösen und für die Unterstützung einer neuen Regierung zu gewinnen. Aber immerhin dürfte sich die derzeitige politische Lage durch die Berufung eines neuen Ministerpräsidenten auch nicht allzu sehr verschlechtern. Und zweitens hat Emmanuel Macron erklärt - und das dürfte für die Finanzmärkte entscheidender sein – daß er nicht als Präsident zurücktreten und seine gesamte Amtszeit bis 2027 im Amt bleiben werde. Das heißt, daß es in Frankreich wohl im Juli 2025 eine Neuwahl der Nationalversammlung geben dürfte, deren Ausgang ungewiß ist, daß es aber bis 2027 wohl keine Neuwahl des Staatspräsidenten geben wird, was zumindest eine gewisse Stabilität verspricht. Die Gefahr, daß in Frankreich ein rechter oder linker Populist Staatspräsident wird, dürfte bis 2027 gebannt sein.

Ob es aber auch weiterhin an den Finanzmärkten relativ ruhig bleiben wird, ist offen. Zwar sind Frankreichs Haushaltsprobleme nicht neu und Frankreich befindet sich seit diesem Jahr sogar in einem EU-Defizitverfahren, durch die politische Blockade in der Nationalversammlung werden Frankreichs fiskalpolitische Probleme aber immer größer. Denn das erfolgreiche Mißtrauensvotum gegen Ministerpräsident Barnier belegt, daß sich der rechte Rassemblement National (RN) und die linke Volksfront darin einig sind und zusammen haben sie die Mehrheit in der Nationalversammlung, Einsparungen im französischen Staatshaushalt abzulehnen.

Für die Europäische Union und den Euro folgt daraus das Problem, wie angesichts der Mehrheitsverhältnisse in Frankreich ein geregeltes EU-Defizitverfahren durchgeführt und eine Einigung mit der EU erzielt werden kann. Zudem scheint Frankreich von Italien die Rolle der größten Belastung für den Euro übernommen zu haben.

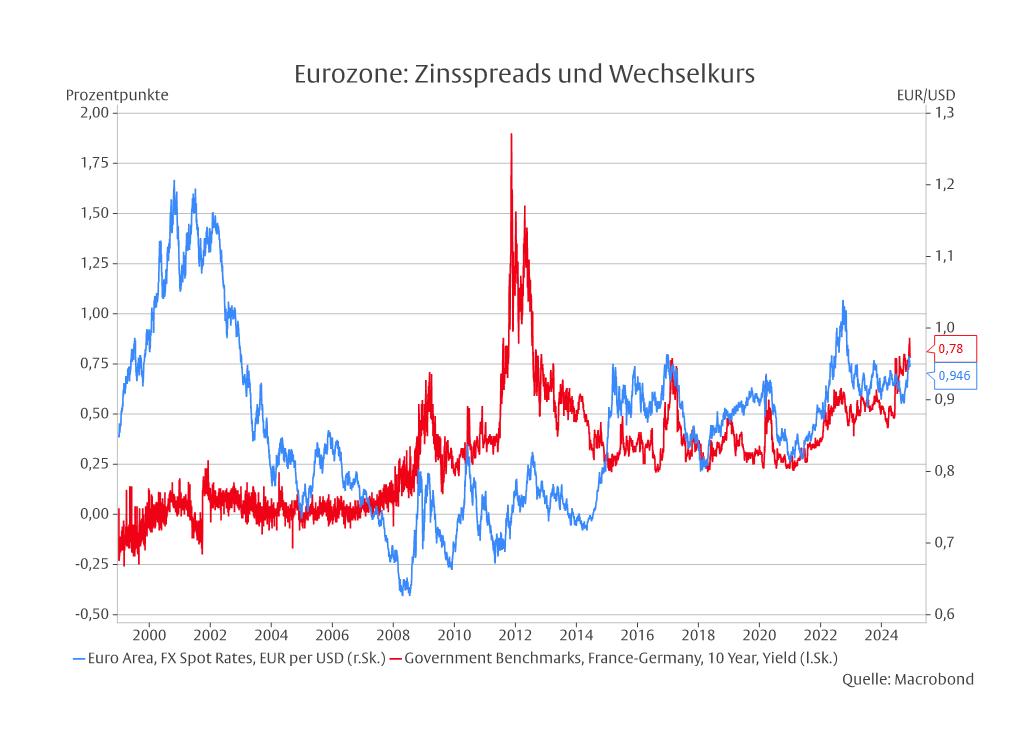

Im Gegensatz zur Eurokrise von 2010 bis 2012, die im Wesentlichen die Peripherie betraf, liegen die Probleme heute im Zentrum. Frankreich erlebt eine Regierungskrise und die Staatsfinanzen sind außer Kontrolle. Deutschland durchlebt eine schon lange andauernde Strukturkrise der Wirtschaft. Es ist fraglich, ob die kommende deutsche Regierung einen klaren Wählerauftrag zu deren Lösung erhalten wird. Die chronischen Probleme Italiens in Wirtschaft und Staatsfinanzen werden nur durch die relative Stabilität der Regierung Meloni überdeckt. Die Probleme des Zentrums stellen – anders als die früheren der Peripherie – den Bestand des Euro nicht in Frage, wohl aber seinen inneren und äußeren Wert.

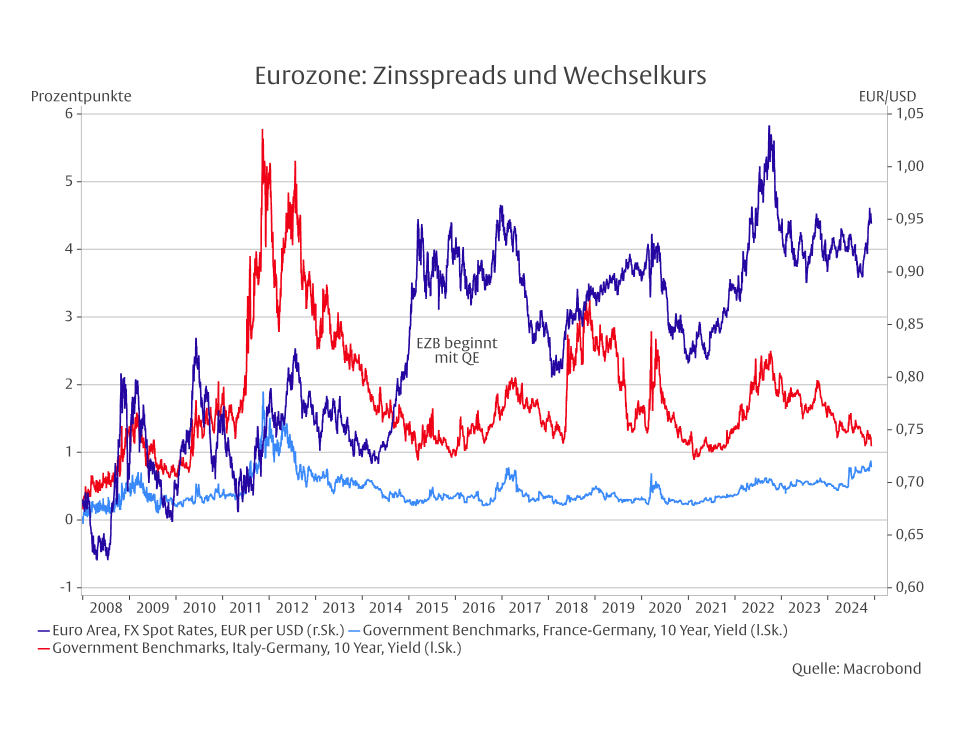

Bisher war der Spread BTP-Bunds recht gut mit EUR/Dollar korreliert (Schaubild 1). Die Probleme Italiens drückten auf den Außenwert der Währung – wohl aufgrund der Überlegung, daß die Europäische Zentralbank als Kreditgeber der letzten Instanz einspringen müßte. Die Rolle der EZB zeigt sich dabei auch durch die sprunghafte Abwertung des Euro im Zuge der Politik der Quantitativen Lockerung (QE), die den überschuldeten Eurostaaten half. Nun läßt Italien Frankreich den Vortritt (Schaubild 2). Die Probleme Frankreichs lasten jetzt mehr auf der Währung als die Italiens.

Der Markt hat sich in der jüngsten Zeit um 0,95 €/$ (1,05 $/€) stabilisiert. Um aus dem gegenwärtigen Handelsbereich auszubrechen, bräuchte es wohl neue Nachrichten. Dabei dürfte gegenwärtig die größte Unbekannte die Politik der nächsten deutschen Regierung sein.

Würde eine wahrscheinliche Regierung Friedrich Merz beherzte Wirtschaftsreformen angehen, könnte dies den Euro stärken, aber gleichzeitig die Spreads (vor allem zu Frankreich) wieder belasten. Nach den jüngsten Bemerkungen von Merz, in denen er sein „Entsetzen“ über die Sympathie des FDP-Vorsitzenden Christan Lindner für den argentinischen Präsidenten und Wirtschaftsreformer Javier Milei ausdrückte, sieht es jedoch nicht danach aus. Wahrscheinlicher ist, daß eine Regierung Merz nur zu halbherzigen Reformen fähig ist, welche die tiefen Wirtschaftsprobleme Deutschlands nicht lösen werden. Sobald der Markt Klarheit darüber hat, dürfte die Talfahrt des Euro weitergehen. Beruhigend für Frankreich und Italien wäre dann, daß die Spreads zusammenlaufen werden, wenn sich Deutschland ihnen angleicht.

In der gestrigen Rede von Staatspräsident Macron fiel auf, daß Macron keinerlei Andeutungen machte, ob er das Institutionengefüge der Fünften Republik noch für zeitgemäß hält. In der Fünften Republik wurden umstrittene Gesetzesvorhaben mittels des Artikels 49-3 der französischen Verfassung verabschiedet. Der Artikel 49-3 erlaubt es dem Premierminister, ein Gesetz ohne Abstimmung im Parlament in Kraft zu setzen, indem er dieses Gesetz mit der Vertrauensfrage verbindet. Ein derartiges Gesetz gilt als angenommen, wenn nicht innerhalb von 24 Stunden ein Mißtrauensantrag gegen den Premierminister in der Nationalversammlung von mindestens einem Zehntel der Mitglieder der Nationalversammlung eingebracht wird und dann frühestens 48 Stunden nach Einbringung mit der Mehrheit der Mitglieder der Nationalversammlung angenommen wurde. Abgeordnete, die mit dem konkreten Gesetzesvorhaben nicht einverstanden sind, aber die Regierung nicht stürzen wollen, werden durch dieses Verfahren nach Artikel 49-3 disziplinierend eingefangen. Ziel ist die Aufrechterhaltung der Regierungsfähigkeit. Der Sturz der Regierung Barnier zeigt, daß dieses Ziel unter den Bedingungen der derzeitigen Mehrheitsverhältnisse in der französischen Nationalversammlung nicht mehr erreicht wird. Versuche, über Artikel 49-3 Gesetze in Kraft zu setzen, dürften auch weiterhin scheitern, weil sich zu wenige Abgeordnete zur Regierung bekennen.

Dadurch könnten sich die verfassungspolitischen Ziele der Fünften Republik verändern, wenn nicht sogar aus den Fugen gehoben werden. Es könnte de facto eine Sechste Republik entstehen,1 allerdings durch Auszehrung der bisherigen Regeln und nicht durch Verfassungsänderungen. Denn Verfassungsänderungen sind bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen noch unwahrscheinlicher als neue stabile Regierungen.

Wie die Bevölkerung auf diese verfahrene Situation reagieren wird, könnte entscheidend werden. Politische Streiks sind in Frankreich erlaubt. Die Gelbwestenproteste sind allen noch in Erinnerung. Die historisch hohe Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang der Parlamentswahl im Juli 2024 zeigt, daß eine Mehrheit der Franzosen eine Regierung des Rassemblement National verhindern wollte. Ob das bei der nächsten Wahl zur Nationalversammlung auch noch so sein wird, hängt auch davon ab, ob es Emmanuel Macron jetzt gelingt, sowohl den rechten als auch den linken Parteienblock aufzusprengen. In den Monaten seit der Parlamentswahl im Juli 2024 ist das Macron nicht gelungen. Und Ministerpräsident Barnier hätte dem Rassemblement National vermutlich auch noch weitere Konzessionen machen können, um seinen Sturz abzuwenden. Der Rassemblement National will keine stabile Regierung der Mitte unterstützen, sondern eine andere Republik. Und zur Erreichung dieses Zwecks hat er auch keine Berührungsängste mit dem linken Block und keine mentalen Brandmauern im Kopf, im Gegenteil: Der rechte und der linke Block haben sich in dieser Woche in Frankreich vereinigt. Eine Lösung von Frankreichs Haushaltsproblemen ist damit weiter entfernt als je zuvor.

1 Die Vierte Republik in Frankreich wird von 1944 bis 1958 datiert und die Fünfte Republik ab 1958, wobei es nach der Ära von de Gaulle (1958 bis 1969) erhebliche Veränderungen gab. Siehe dazu Stefan Martens: „Frankreich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“, in: Geschichte Frankreichs, von Heinz-Gerhard Haupt, Ernst Hinrichs, Stefan Martens, Heribert Müller, Bernd Schneidmüller, Charlotte Tacke, herausgegeben von Ernst Hinrichs, Stuttgart (Reclam) 2014, S. 424-500.

Downloads

Glossar

Verschiedene Fachbegriffe aus der Welt der Finanzen finden Sie in unserem Glossar erklärt.

RECHTLICHER HINWEIS

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung.

Diese Veröffentlichung unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.

Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

© 2025 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.