Deutschland wird älter und befindet sich in einer Produktivitätskrise. Ein Grund: die alternde Gesellschaft bringt weniger Innovationen hervor. Der Einsatz künstlicher Intelligenz, besserer Zugang zu Risikokapital für Gründer und eine Förderung des Unternehmertums können die drohenden Wohlstandsverluste abwenden.

Alterung und Produktivität

In Deutschland steigt das Verhältnis von Rentnern zu Erwerbsfähigen stetig an. Das BIP pro Beschäftigten ist seit beinahe sechs Jahren rückläufig. Dazwischen besteht ein Zusammenhang: Um in einer entwickelten Volkswirtschaft Produktivitätssteigerungen zu erzielen, benötigt es Innovationen, das heißt neue Ideen und deren Kommerzialisierung. Einer aktuellen Studie zu Folge sinkt die Innovationsfähigkeit in alternden Gesellschaften jedoch ab.1

Für Innovationen benötigt eine Gesellschaft die Einfälle junger Menschen und das kritische Überprüfen der Ideen durch ältere Generationen. Junge Menschen denken eher fluid. Sie können damit besser neue Informationen verarbeiten. Ältere Menschen hingegen denken in aus Erfahrung gewachsenen kristallinen Strukturen. Erfolgreiche Innovation ist ein gemeinsames Projekt beider Gruppen.

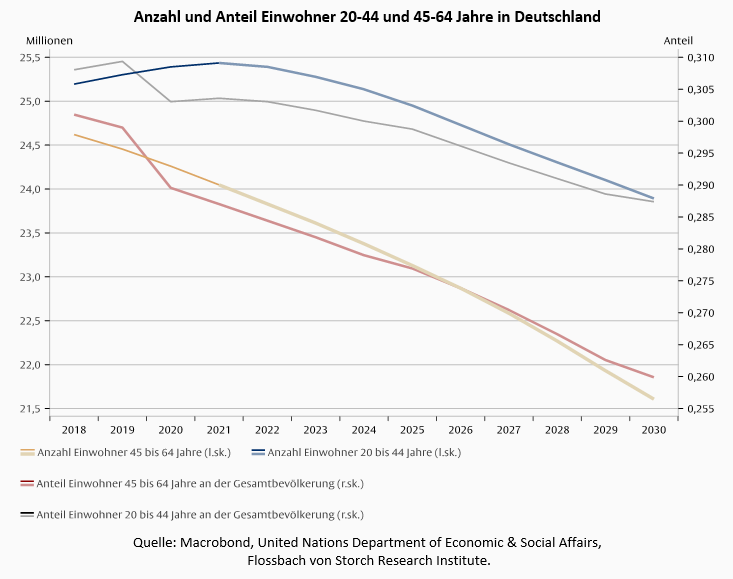

In Deutschland schrumpft aber sowohl der Anteil Erwerbsfähiger unter 45 Jahren an der Gesamtbevölkerung als auch derer über 45 Jahren (siehe Abbildung).

Beide Gruppen, die Ideenproduzenten und die Ideenprüfer, schrumpfen. Weniger Innovation und geringere Produktivität folgen. Gegenmaßnahmen sind notwendig.

KI als Ideenprüfer

Neben einfachen Produktivitätssteigerungen durch die Übernahme von Standardtätigkeiten, kann künstliche Intelligenz (KI) zunehmend die Ideenprüfung, die Hauptaufgabe von älterer Beschäftigter im Innovationsprozess, übernehmen. Eine Prüfung neuer Ideen ist zu großen Teilen ein Vergleichen eines neuartigen Konzepts mit historischen Beispielen und deren Kontext. Ein „Gespräch“ mit ChatGPT hilft schon heute die eigenen Ideen zu „diskutieren“.

Ein lebenserfahrener Mensch mit branchenspezifischem Wissen ist für finale Entscheidungen hilfreich und vermutlich schwer ersetzbar; eine Vorauswahl unter mehreren Ideen kann aber mit Hilfe von Algorithmen getroffen werden. Daher kann flächendeckende Nutzung von KI den Rückgang an menschlichen Ideenprüfern kompensieren.

Gründergeist stärken

Gleichzeitig muss die ebenfalls schrumpfende Gruppe von Menschen unter 45 Jahren vermehrt neue Ideen produzieren. Zum einen gilt es vorhandenen Gründergeist besser zu fördern sowie Risikobereitschaft, also Mut sowie jugendlichen Sturm und Drang, zu unterstützen.

Grundsätzlich sind junge Menschen risikobereiter als ältere. Der meist geringere Lebensstandard und weniger familiäre und finanzielle Verpflichtungen erhöhen die Attraktivität neues auszuprobieren bei gleichzeitig geringer Fallhöhe im Falle eines Scheiterns. Gute Voraussetzungen also fluides Denken in Innovation münden zu lassen - erfolgreiche Gründer berichten jedoch von einem mangelnden Bewusstsein für Gründertum innerhalb unseres Bildungssystems:

"Gründertum ist in unserem Bildungssystem nicht vorgesehen. Selbstständigkeit wird nicht ausreichend gefördert. Als Unternehmer muss man aber ständig nach eigenen, neuen Lösungen suchen. Hier werden in Deutschland sehr viele Potenziale verschenkt." 2

Einzelne schaffen es erfreulicherweise trotzdem schaffen ihre eigenen Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Verlust von Ideen in der Breite können wir uns zukünftig jedoch nicht mehr leisten. Ein Umbau des Bildungssystems ist nötig.3 Jungen Menschen ein gesundes Selbstbewusstsein zu vermitteln, d.h. sie zu befähigen Widerstände auszuhalten und mit einer Idee (zunächst) allein dazustehen, gehört ebenfalls zu dieser Sphäre.

Kapitalfluss verbessern

Zusätzlich gilt es, die Bereitstellung von Wagniskapital zur Kommerzialisierung neuer Ideen zu verbessern. Die Politik muss eine Infrastruktur, die einen reibungslosen, grenzüberschreitenden Kapitalfluss innerhalb der EU ermöglicht, schaffen. Die Kapitalmarktunion der EU sollte Priorität haben.

Etablierte Unternehmen gelangen aufgrund vorhandener Sicherheiten über Bankkredite an Kapital für Investitionen. Im Gegensatz dazu verlangen Neugründungen und der Schritt vom Start-Up zum etablierten Unternehmen nach kapitalmarktbasierter Finanzierung zum Beispiel durch die Ausgabe von Aktien oder das Engagement von Risikokapitalfonds.

In Europa fehlt jedoch ein europäischer Binnenmarkt für Kapital. Momentan werden die 27 Mitgliedsländer der EU getrennt beaufsichtigt. Die Regeln für Aktien und Anleihen, Altersvorsorge und Risikokapital variieren von Land zu Land.4 Das schlägt sich zum Beispiel in unterschiedlichen nationalen Dokumentationspflichten und steuerrechtlichen Vorgaben für Investmentfonds nieder. Diese Zersplitterung sorgt dafür, dass Kapitalflüsse oftmals an nationalen Grenzen enden. Liquidität fließt nicht ungehindert dorthin, wo sie am meisten benötigt wird. Dies erschwert Start-Ups sich Wagniskapital zu beschaffen. Eine europäische Expertengruppe hat im Jahr 2020 die wesentlichen Probleme identifiziert:5

- Regulatorische Rahmenbedingungen behindern die Investitionen von Anlegern in Risikokapitalfonds und Venture-Capital-Firmen. Insbesondere institutionelle Investoren wie Banken und Versicherer können kaum Wagniskapital bereitstellen. Liquiditätszuflüsse aus dieser Quelle sind eingeschränkt.

- Umfassende Berichts- und Compliance-Pflichten verursachen hohe Kosten, die von kleinen und mittleren Unternehmen nicht getragen werden können. Eine Finanzierung durch Börsengang lohnt daher selten.

- Unternehmensinformationen sind in Europa nicht einheitlich verfügbar. Investoren haben es schwer sich über ausländische Unternehmen zu informieren und beschränken sich daher größtenteils auf ihr Heimatland.

Die Experten empfehlen vor allem Anpassungen der Regulatorik:

- Eine Vereinfachung des Verbriefungsgeschäft soll es Banken erleichtern, Kreditrisiken an die Kapitalmärkte weitergeben zu können.

- Im Rahmen von Basel-III und Solvency-II, Regulierungen des Finanzsektor, sollen Banken und Versicherer die Beteiligung an Unternehmen erleichtert werden.

- Börsengänge kleiner und mittlere Unternehmen profitierten von einer Einschränkung der Berichts- und Compliance-Richtlinien und wären folglich zu niedrigeren Kosten möglich.

- Regulatorische Anpassungen inklusive (nationaler) Steueranreize erhöhten die Attraktivität der European Long Term Investment Funds (ELTIFs). ELTIFs sind von der EU erdachte und regulierte Risikokapitalfonds, die insbesondere für private Anleger attraktiv sein sollen.

- Eine fortlaufende Anpassung der Gesetzgebung zu Digitalwährungen und anderen Finanzinnovationen sichere rechtsicheres investieren.

Zusätzlich wird eine europaweite Informationsplattform für Finanzdaten angeregt. Diese vereinfache den Informationszugang zu ausländischen Firmen für Investoren. Der nationale Fokus würde aufgebrochen, so die Argumentation.

Der Vorschlag zu Verbriefungen überzeugt insbesondere aufgrund der starken Rolle von Banken bei der Unternehmensfinanzierung in Deutschland. Innerhalb von Basel-III institutionellen Anlegern ein breiteres Investmentspektrum zu bieten, klingt ebenfalls sinnvoll. Der britische Premierminister Jeremy Hunt hat kürzlich eine ähnliche Initiative vorgestellt, die es britischen Pensionsfonds ermöglicht in Start-Ups zu investieren.6 Die EU sollte diesem Beispiel folgen.

European Long Term Investment Funds, Regulatorik zu Digitalwährungen und die geforderte Informationsplattform klingen dagegen eher nach zentralistisch gesteuerten Leuchtturmprojekten, deren Mehrwert unklar bleibt. Insbesondere professionellen Investoren sollte man zutrauen sich selbstständig über Investitionsmöglichkeiten zu informieren und Risiken von Digitalwährungen einzuschätzen. Produkte wie ELTIFs, die dem privaten Anleger Investitionen in Risikokapital erlauben, bieten professionelle Marktteilnehmer bei entsprechender Nachfrage und Wirtschaftlichkeit auch ohne Zutun der EU an. Auf Seiten der Unternehmen steht eine Informationsplattform im Widerspruch zu der angestrebten Verringerung von Berichts- und Compliance-Pflichten, da Unternehmen mal mindestens, die dort bereitgestellten Information kontrollieren müssten.

Fazit

Innovationen sind der Treibstoff für Produktivitätssprünge und Wohlstand – man denke nur an die Erfindung der Elektrizität, des Traktors oder des Internets. Aufgrund der Alterung der Gesellschaft, müssen zukünftig aber weniger junge Menschen auf genauso viele gute Ideen kommen wie heute. Dafür stehen ihnen immer weniger erfahrene Ideenprüfer zur Seite.

Eigenständiges Denken fördern und Gründergeist vermitteln müssen daher fundamentale Bausteine in der Ausbildung junger Menschen werden. Die Aufgabe, die entstehenden Ideen zu prüfen, kann zukünftig teilweise von künstlicher Intelligenz übernommen.

Die erfolgreiche Kommerzialisierung von Ideen hängt auch vom verfügbaren Kapital ab. Zugang zu Liquidität ist für den Aufbau eines Unternehmens wichtig. Einen gemeinsamen europäischen Kapitalmarkt zu erschaffen, verbessert die Finanzierungsmöglichkeiten von Start-Ups und Scale-Ups. Die Ausweitung marktbasierter Finanzierung und der Abbau von Regulatorik für kleine und mittelgroße Unternehmen sollte im Vordergrund stehen.

_______________________________________________________________

1 Mary Kaltenberg Adam B. Jaffe Margie E. Lachman: Invention and the Life Course: Age Differences in Patenting, 2021.

2 Tagesschau.de: Wieder mehr Start-up-Gründungen: "Frischzellenkur für die Wirtschaft" und Deutschland ist ein schwieriger Standort für Start-ups, 2023.

3 Norbert Tofall: Bildungspolitik unter den Strukturbedingungen der Moderne , 2015.

4 Joachim Nagel, Gastkommentar im Handelsblatt: Ein gemeinsamer Kapitalmarkt würde die EU konkurrenzfähiger machen (handelsblatt.com), 2019.

5 High Level Forum on Capital Markets Union: A new vision for Europe’s capital markets, 2020.

6 The Guardian: Jeremy Hunt to unveil pension fund reform plan to help UK startups | Pensions industry, 2023.

Glossar

Verschiedene Fachbegriffe aus der Welt der Finanzen finden Sie in unserem Glossar erklärt.

RECHTLICHER HINWEIS

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung.

Diese Veröffentlichung unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.

Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

© 2025 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.