1. Trumps Zollankündigung als Schock

Donald Tumps Zollankündigung am „Liberation Day“ war ein Schock. Lag das durchschnittliche Zollniveau der USA im Jahr 2024 nach WTO noch bei 3,3 Prozent, verkündete der neue Präsident nun Zölle von durchschnittlich über 20 Prozent. Im Vergleich zu Lesotho (50 Prozent) kamen China (34 Prozent), die EU (20 Prozent) und das Vereinigte Königreich (10 Prozent) noch glimpflich davon.

Der Aufschrei war groß. Weltweit sind die Börsenkurse eingebrochen und Pessimismus macht sich breit. „Die USA vollziehen eine heftige merkantilistische Kehrtwende.“ kommentierte die NZZ. Das EU-Parlament hat schon einmal die Bazooka ausgepackt. China verkündete Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent. Erinnerungen an den fatalen Zollwettlauf der 1930er Jahre werden geweckt.

Auf einer Konferenz des UBS Center for Economics in Society zum Thema "Warum ist die Schweiz so reich und weshalb muss es nicht so bleiben?" demonstrierte die Schweizer Staatssekretärin für Wirtschaft hingegen Gelassenheit. Gerade zurück aus Washington resümierte sie, dass die Entscheidung zwar undurchsichtig, die Atmosphäre aber freundlich gewesen sei. Donald Trump hätte die Schweiz dafür gelobt, dass sie nicht EU sei.

2. 31 Prozent als freundlicher Zoll

Die Staatssekretärin war gelassen, obwohl die neue Zollhürde für die Schweiz beträchtlich ist! Die Gesamtgüterimporte der USA aus der Schweiz lagen 2024 bei 63,4 Milliarden Dollar, das bilaterale Handelsdefizit bei rund 39 Milliarden Dollar. Daraus errechnete das Team Trump einen impliziten Zoll von 61%, der neben den eigentlich geringen Zöllen der Schweiz angeblich auch andere Handelshemmnisse erfasst. Etwa einen unterbewerteten (!) Franken?

Der aus einem „Freundschaftsrabatt“ von 50 Prozent resultierende sogenannte reziproke Zoll in Höhe von 31 Prozent schmerzt, weil die USA die weltgrößte Wirtschaftsmacht sind, die immer noch gute Wachstumsperspektiven haben. Immerhin 18 Prozent der Warenexporte der Schweiz gehen in die USA, die damit ihr wichtigster Exportmarkt sind. Das trifft unter anderem die Uhrenindustrie und den Maschinenbau.

Doch Pharmaprodukte und Gold, die wichtigsten Exportgüter der Schweiz in die USA, sind ausgenommen. Auch Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung und das Skifahren in den schönen Bergen sind nicht betroffen. Dienstleistungen machen immerhin ein Viertel aller Schweizer Exporte aus.

3. Warum die Schweiz resilient ist

Die Schweizer Wirtschaft ist aus mindestens drei weiteren Gründen resilient. Erstens exportiert das Land vor allem Güter mit hoher Qualität, so dass die Unternehmen wechselkurs- und zollbedingte Preiserhöhungen leichter im Zielmarkt weitergeben können. (Auch wenn ein plötzlicher Preissprung von 31 Prozent nicht realistisch ist.)

Zweitens gehen die Exporte der Schweiz in alle Welt. 82 Prozent der Güterexporte gehen eben nicht in die USA. 51 Prozent in die Europäische Union, zu der die Beziehungen – trotz oft mühsamer Verhandlungen – freundschaftlich sind.

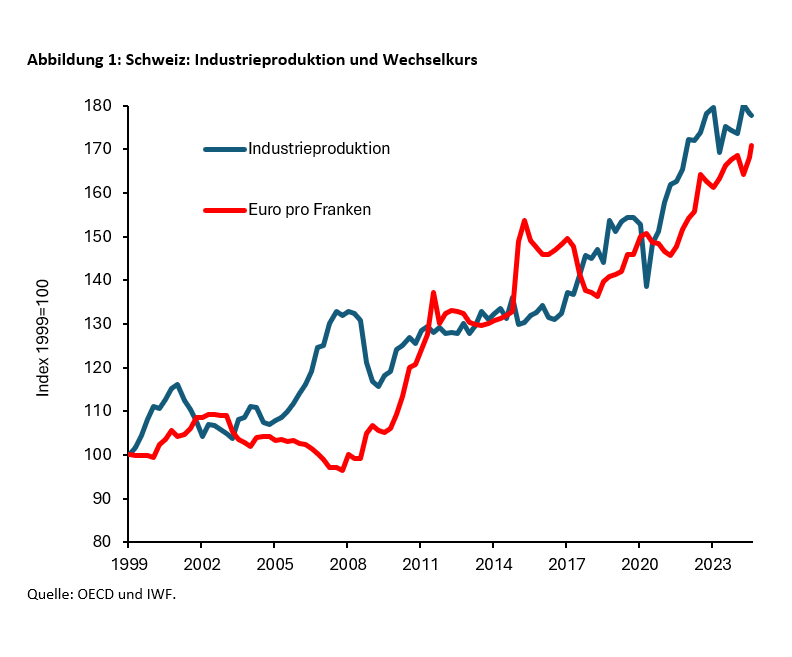

Drittens ist die Schweizer Wirtschaft fit. Die graduelle Aufwertung des Frankens gegenüber Euro und Dollar hat die Schweizer Industrie immer wieder gezwungen, sich neu zu erfinden, wie Abbildung 1 deutlich macht. Kurzfristig lässt eine zoll- oder wechselkursbedingte Preissteigerung im Ausland zwar die Gewinnmargen schwinden, mittelfristig passen sich die Unternehmen jedoch wieder an.

4. Freiheit bringt Wohlstand

Die hohe Resilienz hat ihre Gründe, die Bundesrat Albert Rösti auf der oben genannten Konferenz als Fundament des Wohlstands präsentierte. Die Schweiz sei ein föderales Gebilde, das nach dem Subsidiaritätsprinzip möglichst viele Entscheidungen beim Volke belässt. Die Macht des Staates sei dadurch beschränkt. Steuererhöhungen seien meist nur mit direkter Zustimmung des Volkes möglich.

Für die Industrie bedeute das, dass sie sich selbst überlassen ist. Eine Industriepolitik, wie sie derzeit in der EU mit vielen Milliarden Euros im Aufwind ist, gebe es nicht. Große Unternehmen wie die Pharmafirmen müssen sich allein im stark umkämpften Weltmarkt bewähren, weil der nationale Markt zu klein ist, um die hohen Fixkosten zu decken. Die mittleren Unternehmen müssen sich – nicht zuletzt aufgrund des starken Frankens – stetig gegen die billigere ausländische Konkurrenz erwehren.

So ist trotz fehlender Rohstoffressourcen und einer widrigen Topographie großer Wohlstand entstanden. Auch wenn sich der eine oder andere wirtschaftspolitische Fehler der Nachbarn in der Schweiz wiederholt – etwa mehr Regulierung und der Ausbau der Beschäftigung im öffentlichen Sektor –, konnte sich das kleine Land – dank wirtschaftlicher Freiheit – bisher von der trüben Stimmung bei der Nachbarschaft entkoppeln.

5. Was Schweiz besser als die USA und Deutschland macht

Während in den USA ein kleiner Kreis einflussreicher Menschen meint, den Welthandel steuern zu können, hält sich der Schweizer Staat weise zurück. Während in den USA ein überbordendes Staatsdefizit – und nicht die Handelsbarrieren anderer Länder – das Leistungsbilanzdefizit nach oben treibt, sorgen in der Schweiz zurückhaltende Staatsausgaben (dank Schuldenbremse) und Nettokapitalexporte für Leistungsbilanzüberschüsse.

Während die Industrie in der Schweiz schlank geblieben ist, haben in Deutschland eine unkontrollierte soziale Sicherung und wuchernde Regulierung die Lohnstückkosten nach oben getrieben, so dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit stark gesunken ist. Der weiche Euro hat die einst dynamische deutsche Industrie träge gemacht, weshalb diese jetzt vor Trumps Zöllen zittern muss.

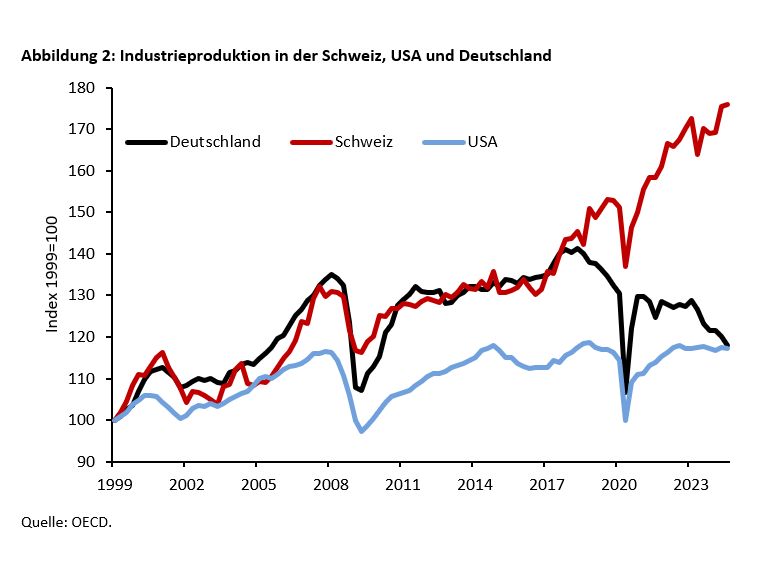

Inmitten eines unsinnigen globalen Handelsstreits macht die wendige Schweizer Wirtschaft vor, wie es geht. Die Industrieproduktion wächst, während sie in den USA stagniert und in Deutschland fällt (Abbildung 2). Aus deutscher Sicht wäre es zu wünschen, dass der wachsende staatliche Interventionismus endlich ein Ende findet. Es bleibt abzuwarten, wann das große Deutschland von der kleinen Schweiz lernen will.

Glossar

Verschiedene Fachbegriffe aus der Welt der Finanzen finden Sie in unserem Glossar erklärt.

RECHTLICHER HINWEIS

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung.

Diese Veröffentlichung unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.

Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

© 2025 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.